伊那市立高遠町図書館が所蔵する地域資料を翻刻するプロジェクトです。

詳細情報

コレクション一覧

内藤家資料 (1) 1

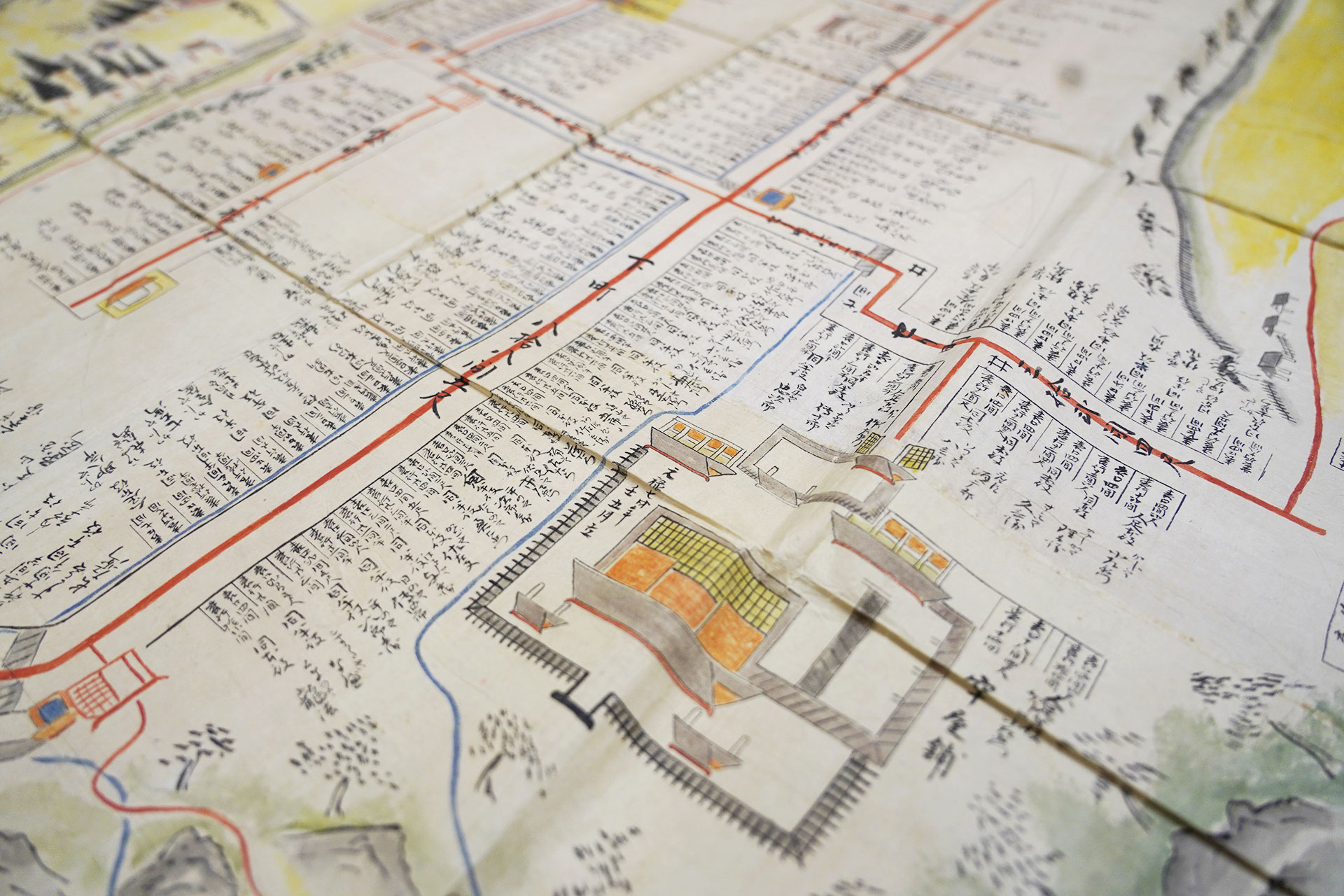

内藤家は、藤原秀郷等を祖とする、徳川家譜代の⼤名家である。元禄4年(1691)に内藤清枚が⾼遠領三万三千⽯を拝領して以来、明治4年(1871)の⾼遠藩の廃藩およびその後の高遠県の廃止までの約180年間、8代にわたって⾼遠領を治めた。代々の藩当主は江⼾城内では雁の間詰、江⼾城各御⾨の警衛、⽕の番、奏者番等を勤めたが、中でも⾼遠領知以前の当主、内藤重頼は若年寄、⼤阪城代、京都所司代を歴任した。また、幕末の内藤頼寧も天保11年(1840)に若年寄に就任するなど、幕府の要職に就いていた。

内藤家資料 (1) 2

内藤家は、藤原秀郷等を祖とする、徳川家譜代の⼤名家である。元禄4年(1691)に内藤清枚が⾼遠領三万三千⽯を拝領して以来、明治4年(1871)の⾼遠藩の廃藩およびその後の高遠県の廃止までの約180年間、8代にわたって⾼遠領を治めた。代々の藩当主は江⼾城内では雁の間詰、江⼾城各御⾨の警衛、⽕の番、奏者番等を勤めたが、中でも⾼遠領知以前の当主、内藤重頼は若年寄、⼤阪城代、京都所司代を歴任した。また、幕末の内藤頼寧も天保11年(1840)に若年寄に就任するなど、幕府の要職に就いていた。

内藤家資料 (2) (3) (4)

内藤家は、藤原秀郷等を祖とする、徳川家譜代の⼤名家である。元禄4年(1691)に内藤清枚が⾼遠領三万三千⽯を拝領して以来、明治4年(1871)の⾼遠藩の廃藩およびその後の高遠県の廃止までの約180年間、8代にわたって⾼遠領を治めた。代々の藩当主は江⼾城内では雁の間詰、江⼾城各御⾨の警衛、⽕の番、奏者番等を勤めたが、中でも⾼遠領知以前の当主、内藤重頼は若年寄、⼤阪城代、京都所司代を歴任した。また、幕末の内藤頼寧も天保11年(1840)に若年寄に就任するなど、幕府の要職に就いていた。

岩崎家 (3) 1

岩崎家資料は、高遠藩内藤家に仕えた藩士岩崎家が伝えてきた資料である。岩崎家は江戸時代後期に郷代官や山奉行等の役職を務めており、勤めに関する記録が多岐にわたり遺されている。また、幕末の当主が得意とした数学や、天文学の資料が含まれることも特徴だ。 今回公開する岩崎家資料(3)は、山林・産業に関わる資料となる。

岩崎家 (3) 2

岩崎家資料は、高遠藩内藤家に仕えた藩士岩崎家が伝えてきた資料である。岩崎家は江戸時代後期に郷代官や山奉行等の役職を務めており、勤めに関する記録が多岐にわたり遺されている。また、幕末の当主が得意とした数学や、天文学の資料が含まれることも特徴だ。 今回公開する岩崎家資料(3)は、山林・産業に関わる資料となる。

北原平蔵家資料 (1)

北原平蔵家資料は、伊那市高遠町荊口の北原家に伝わった資料である。 北原家は年寄の家筋であり、荊口村の名主を勤める傍ら、石切を勤めていた。 天保年間(1830~1844)頃から高遠藩領入野谷郷の石切目付を勤め、入野谷郷全体の石切を取り締まり、運上の取り立てや仲間の統制、石切同志の紛争の調停等を行っていた。 入野谷郷の村々から提出された「他国出石切名前書上帳」は、弘化3年(1846)から慶応3年(1867)までの合計105冊に及び、これらを通して高遠石工の出稼ぎの実態を知ることができる。 また、七代目平蔵は、天保10年(1839)に甲州岩窪村(現甲府市岩窪町)にある「武田信玄公廟所」の囲玉垣の建設を命じられ、棟梁として甲州島上条村(現山梨県甲斐市島上条)に滞在している。廟は天保12年(1841)に完成したが、北原平蔵家資料の中には門塀玉垣の立面図や御請証文、人足賃・石工手間賃・月〆職人数が記された書上帳などが見られ、事業の様子を知る上でも貴重な資料といえる。

池上家資料 (1) 3

池上家資料は、高遠町西高遠鉾持町で酢・醤油などの醸造販売を生業とした商家に伝わった資料である。 現在、池上家は「伊那市民俗資料館」として公開されており、江戸時代の町家や内部に展示されている生活用具や商売道具を通して、当時の商家の暮らしを今に伝えている。 池上家の祖先は元々、甲州武田家の番匠であったと言われているが、江戸時代初期からは代々鉾持町丁代として、或いは町名主として、高遠城下の町方行政の運営に深く関わっていた。池上家資料の大部分は町方支配に関する資料であり、江戸時代中期から明治初期までの間に高遠城下で起こった種々の事柄に関することは、ほとんどこの資料の中に見出すことが出来ると言っても過言ではない。

池上家資料 (1) 2

池上家資料は、高遠町西高遠鉾持町で酢・醤油などの醸造販売を生業とした商家に伝わった資料である。 現在、池上家は「伊那市民俗資料館」として公開されており、江戸時代の町家や内部に展示されている生活用具や商売道具を通して、当時の商家の暮らしを今に伝えている。 池上家の祖先は元々、甲州武田家の番匠であったと言われているが、江戸時代初期からは代々鉾持町丁代として、或いは町名主として、高遠城下の町方行政の運営に深く関わっていた。池上家資料の大部分は町方支配に関する資料であり、江戸時代中期から明治初期までの間に高遠城下で起こった種々の事柄に関することは、ほとんどこの資料の中に見出すことが出来ると言っても過言ではない。

池上家資料 (1) 1

池上家資料は、高遠町西高遠鉾持町で酢・醤油などの醸造販売を生業とした商家に伝わった資料である。 現在、池上家は「伊那市民俗資料館」として公開されており、江戸時代の町家や内部に展示されている生活用具や商売道具を通して、当時の商家の暮らしを今に伝えている。 池上家の祖先は元々、甲州武田家の番匠であったと言われているが、江戸時代初期からは代々鉾持町丁代として、或いは町名主として、高遠城下の町方行政の運営に深く関わっていた。池上家資料の大部分は町方支配に関する資料であり、江戸時代中期から明治初期までの間に高遠城下で起こった種々の事柄に関することは、ほとんどこの資料の中に見出すことが出来ると言っても過言ではない。